Le Raphaël Blanchard qui nous intéresse ici est l'universitaire parisien qui va rapidement gravir les échelons de la carrière depuis le doctorat de médecine en 1880, à l'âge de 23 ans, jusqu'à la nomination comme Professeur titulaire de la chaire d'Histoire naturelle médicale en 1897, en passant par l'Académie nationale de médecine trois ans plus tôt en 1894. Une ascension très rapide puisqu'il fut académicien dès l'âge de 37 ans, ce qui témoigne à la fois de la qualité de ses travaux et de sa grande influence auprès de ses pairs dès le début de la carrière1.

Jusqu'en 1902, année de création de l'IMC, Blanchard a été amené, d'une manière graduelle, à s'intéresser aux maladies parasitaires des pays tropicaux. Cette évolution est allée de pair avec celle des enseignements de la faculté de médecine et avec l'émergence de la parasitologie médicale comme discipline à part entière2.

Quand Blanchard a commencé son apprentissage de la médecine, il n'était en effet pas destiné à être, comme l'a dit, non sans malice, un historien de la médecine : le "grand-père de la parasitologie française"3. Pour la bonne raison que cette discipline ne faisait pas encore partie du cursus des études médicales. De plus, durant sa formation et ses travaux de thèse (1878-1880), c'est surtout à la physiologie animale qu'il s'était consacré, ceci dans le laboratoire de Paul Bert à la Sorbonne. Pendant cette même période, il s'était dédié en amateur à l'histoire naturelle et à la zoologie, première porte d'entrée vers l'étude des parasites. Il fut en effet co-fondateur de la Société zoologique de France dès 1876, soit à l'âge de 19 ans, avec un intérêt particulier pour la nomenclature des êtres organisés. Il devint très tôt le rédacteur-en-chef du Bulletin de cette société.

Après la soutenance de sa thèse de médecine (1880) ses compétences de naturaliste, sanctionnées par une licence de Sciences naturelles (1882), vont être mises à profit dans l'enseignement universitaire. Après avoir fait ses premières armes au Lycée Louis-le-Grand (1881-84), il enseigne en effet l'histoire naturelle dans la chaire de la faculté de médecine de Paris à partir de 1883 et obtient l'agrégation dans cette discipline en 1884, à l'âge de 27 ans. Dix ans plus tard Blanchard devient académicien (1894) puis, après trois ans, professeur titulaire (1897).

En quoi consistait l'enseignement d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris lorsque Blanchard y fit ses débuts et comment parvint-il à transformer progressivement cet enseignement en l'intégrant à la matière médicale proprement dite, en en faisant une discipline à part entière, puis en donnant toute sa place à la parasitologie tropicale ? C’est ce que résume la figure suivante.

Évolution de la chaire d'histoire naturelle médicale de la Faculté de

Médecine de Paris

(1863-1919)

|

|

Blanchard fut donc associé à l'enseignement de la chaire d'Histoire naturelle médicale en 1882. Comme l'intitulé de cette chaire l'indique, l'enseignement comprenait l'étude descriptive des organismes animaux et végétaux ayant un rapport avec la médecine, au sens très large (agents pathogènes, pharmacologiques, toxiques, alimentaires etc..). Henri Baillon en était le professeur titulaire depuis 1863. Il assurait l'enseignement de la botanique et Blanchard prit en charge celui de la zoologie. On notera que cette compétence spécialisée en zoologie ne lui venait pas tant de ses études médicales - puisque ses travaux de thèse portaient sur la physiologie de la respiration et sur l'anesthésie - que de ses entreprises de naturaliste amateur. Dans le cadre universitaire, il avait aussi beaucoup fréquenté pendant ses vacances le laboratoire de biologie marine du Havre rattaché au laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine. Il y fit l’apprentissage de son métier de naturaliste sur les animaux inférieurs.

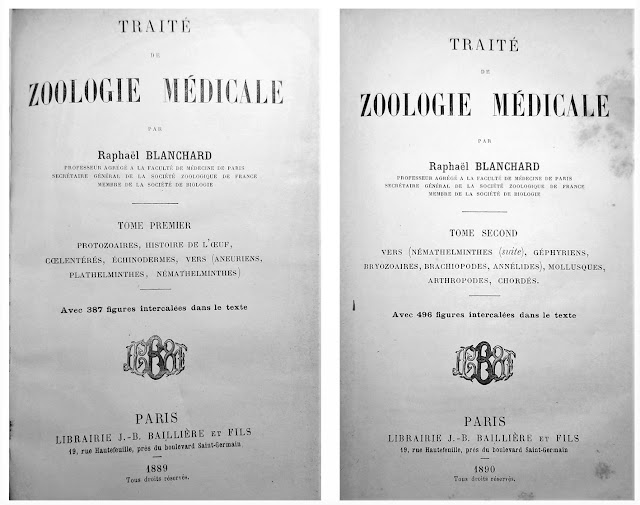

Agrégé en 1884, Blanchard assura l'enseignement de zoologie médicale pendant les 9 années que durait formellement à l'époque une agrégation, soit jusqu’en 1893. Il dut sa réputation à de nombreuses publications et notamment à un ouvrage de référence reconnu au plan international, le fameux Traité de zoologie médicale, ouvrage en 2 tomes publié en 1889-90. Ces travaux lui ouvrirent la porte de l'Académie nationale de médecine où il fut nommé en 1894, dans la section de thérapeutique et histoire naturelle médicale.

Le Traité de zoologie médicale de R. Blanchard

Publiée en 1889 et 1890, cette somme exhaustive en deux tomes des connaissances de l’époque sur les organismes animaux d’intérêt médical valut à Blanchard une renommée internationale et contribua à sa nomination à l’Académie nationale de médecine.

Remarquons que de 1893 à 1896 Blanchard fut agrégé libre sans devoir d'enseignement. Cette période fut celle de l’affrontement avec l’autre agrégé de la chaire, Frédéric-Louis Heim4, botaniste comme son mentor Baillon et successeur désigné. A la mort de Baillon, Blanchard se fit le dénonciateur de Heim auprès des instances disciplinaires de la faculté. Il l’accusa de s’être arrogé des collections botaniques, des livres et même des résultats scientifiques non publiés de Baillon. Ce conflit très grave, dont même la presse parisienne se fit l’écho, entraîna à la fois l’ajournement des cours de Blanchard à la rentrée de 1897 (à cause, notamment, des chahuts provoqués par des étudiants) et l’éviction de Heim de la Faculté de médecine. Ce dernier fut toutefois rapidement nommé professeur à l’École nationale d’agriculture coloniale et il devint par la suite secrétaire perpétuel de l’Association scientifique internationale d’agronomie coloniale. On le retrouve en 1907 co-organisateur d’une importante mission française sur la maladie du sommeil au Congo5, donc sur le terrain-même de Blanchard, celui des maladies tropicales. Ses fautes devaient donc être assez vénielles pour n’entacher ni sa carrière (qui fut très brillante) ni son honneur. On aimerait être assuré que Blanchard, dans toute cette affaire, fut animé d’un pur sentiment de justice et qu’il n’a pas profité du climat anti-dreyfusard de l’époque pour écarter son rival Heim de la succession de Baillon6.

C'est donc seulement en 1897, soit deux ans après la mort du titulaire H. Baillon que Blanchard prit sa succession en tant que Professeur de la chaire d'Histoire naturelle médicale. L'intitulé de la chaire n'avait pas changé mais, sur proposition de Blanchard auprès du Conseil de la Faculté, le programme d'enseignement avait été profondément remanié, notamment pour prendre en compte l'évolution récente des connaissances sur les agents pathogènes. Faut-il rappeler ici que la fin du XIXe siècle correspond au début de l'ère pastorienne et à la découverte de nombreux agents pathogènes, responsables de maladies majeures sévissant sous toutes les latitudes. Les parasites sensu stricto y avaient leur part, à côté des bactéries et des virus. Il fallait donc refondre substantiellement le contenu traditionnel des cours.

A ces considérations purement scientifiques, s'ajoutaient des modifications de l'organisation des études au sein de la Faculté de médecine de Paris. Jusqu'en 1895 l'histoire naturelle médicale avait été enseignée en première année uniquement et avec une visée essentiellement descriptive et classificatoire, sans lien approfondi avec la pathologie. À partir de cette date, elle fut intégrée au cursus des 3è et 4è années de médecine, ce qui lui confèra une vocation pathologique et clinique plus affirmée. Parallèlement, les enseignements traditionnels de botanique et de zoologie furent affectés à l'année préparatoire dite de PCN (Sciences physiques, chimiques et naturelles), et à la faculté mixte de pharmacie et de médecine.

Blanchard dut attendre près de 10 ans après sa nomination pour obtenir de l'autorité universitaire qu'elle introduisît le terme « parasitologie » dans l'intitulé de la chaire. La faculté de médecine de Lille avait franchi le pas en 1902 en nommant Alfred Giard, autre grand entomologiste, titulaire d'une chaire de parasitologie.

L’année qui suit sa titularisation, en 1898, Blanchard créée les Archives de parasitologie, périodique scientifique international consacré à l’histoire naturelle médicale des parasites, particulièrement à leur morphologie et à leur biologie, incluant tant les parasites de l’homme que ceux des animaux. Ce sera, jusqu’à sa mort en 1919, le journal de Blanchard, identifié à lui, l’organe où, en complément des contributions purement scientifiques, il se donnera la liberté d’exprimer son opinion personnelle sur maints sujets périphériques à sa discipline.

Blanchard n'a pas attendu la reconnaissance officielle de la parasitologie par l'autorité universitaire pour promouvoir un projet d'enseignement de la médecine coloniale dont la parasitologie tropicale constituait un élément important. Il le conçut au tout début du XXe siècle, mais il fallut environ deux ans pour faire agréer le principe de l'institut puis son financement par l'université de Paris (1902). La même année, Alexandre Le Dantec, médecin, agrégé et répétiteur à l'Ecole navale de Bordeaux, pionnier de la recherche sur la fièvre jaune, était nommé Professeur à la Faculté de médecine de cette ville où venait simultanément d'être créée, pour la première fois en France, une chaire de pathologie exotique.

2 BLANCHARD Raphaël (1906) La chaire d'histoire naturelle médicale de l'Université de Paris. Son histoire. Arch. Parasitol. 11: 481-502↩

3 THEODORIDES Jean (1993) La contribution française à la parasitologie médicale et à la pathologie exotique de 1900 à 1950. Hist. Sci. Méd. 26: 223-231.↩

4 Frédéric Louis Heim (de Balsac) (1869-1962) reçut la même année, en 1892, les titres de Docteur en médecine, de Docteur ès sciences naturelles et d’Agrégé d’Histoire naturelle médicale à la faculté de médecine de Paris. Selon son mémoire de Titres et Travaux de 1897 (BIU Santé), il fut chargé des cours d’Histoire naturelle médicale de 1893 à 1897, c’est-à-dire pendant la période où Blanchard n’avait plus de devoir d’enseignement dans la Chaire. En outre, il fut à partir de 1895 Directeur intérimaire du Jardin botanique de la Faculté ainsi que des travaux pratiques d’histoire naturelle, tout cela en suppléance du titulaire de la Chaire, Baillon, dont il semble beaucoup plus proche que ne l’était Blanchard.↩

5 Documents, articles spéciaux, actes officiels. Quinzaine coloniale (1907). pp. 61--62↩

6 Voir le récit détaillé qu’en a fait Osborne

(Ibid.) sur la base du Dossier de la Première instance devant le

conseil de l’Université et du Dossier supplémentaire de la deuxième

instance devant le conseil supérieur (Paris : F. Levé, 1898). Devant

le Conseil de l’université de novembre 1897, Heim accuse Blanchard de

l’avoir traité de « sale juif » et d’avoir répandu des rumeurs sur son

incompétence.↩