Après son accession au Professorat en 1897, Blanchard plaide pour le renforcement de l'enseignement universitaire à destination des médecins civils, particulièrement sur les maladies parasitaires, les plus importantes selon lui sous les tropiques. Il souligne l'importance de la composante clinique de cet enseignement, devant permettre aux étudiants d'observer les malades au sein de structures hospitalières spécialisées, ainsi que celle de la recherche sur ces maladies. Ces questions sont abordées dans deux publications de 1899 dans le Progrès Médical, où Blanchard dresse un tableau critique de l'enseignement dit civil des maladies tropicales en France et en Europe1.

Le modèle anglais : Londres et Liverpool

Il décrit en tout premier lieu le modèle mis en place en Angleterre où venaient d'être créées deux écoles de médecine tropicale, respectivement à Londres et à Liverpool, deux grandes villes portuaires en liaison avec l'empire colonial britannique, Londres plutôt avec l'Inde et l'Asie en général, et Liverpool avec les territoires situés en Afrique occidentale.

Ces deux écoles, dont la création a été fortement soutenue par le secrétaire d'État aux colonies Joseph Chamberlain, ont en commun d'être très généreusement financées par des donateurs privés, notamment des armateurs et de grandes compagnies coloniales. À leur tête ont été placés des scientifiques de renom dans la recherche sur les maladies tropicales, à savoir Ronald Ross à Liverpool et Patrick Manson à Londres (voir Encadré). Elles disposent de vastes locaux, de construction récente et adossés à l'université. Ces locaux incluent des salles de cours, des laboratoires et des salles de collections. Plus important encore, elles disposent de nombreux lits dans des sections hospitalières spécialement affectées aux malades en provenance des colonies. Ainsi la London School of Tropical Medicine ne compte-t-elle pas moins de 255 lits, répartis dans deux structures : le Branch Hospital et le navire hôpital Dreadnought amarré sur le quai de la Tamise à Greenwich. Chacune de deux écoles est en outre dotée de plusieurs chaires d'enseignement, distribuées selon le type de pathologie et les compétences des enseignants.

Elles forment en premier lieu les médecins civils devant servir dans les colonies et les étudiants de 5e année. Les sessions d'enseignement avec leur stage clinique durent 3 mois et il est possible d'en organiser 3 par an. Y sont également formés des missionnaires, des planteurs, des voyageurs, voire des garde-malades.

La pertinence de ces établissements d'enseignement à la fois théorique et pratique est renforcée par leur implication dans la recherche de terrain sur les maladies tropicales, notamment sur le paludisme. Blanchard signale notamment deux expéditions en cours (1899) richement dotées par la Société Royale et par le ministère des Colonies : celle de R. Ross en Afrique occidentale et celle de W. Daniels en Inde et en Afrique orientale.

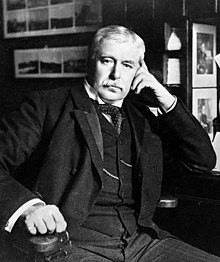

Les deux pionniers de la médecine tropicale britannique.

La situation française : Marseille candidate idéale

Tel que décrit par Blanchard, le dispositif français d'enseignement des maladies tropicales aux médecins civils devant exercer dans les colonies est encore embryonnaire en 1899. Le terrain est occupé historiquement par la médecine navale formée à l’école principale de médecine navale de Bordeaux (la fameuse Navale), avec en 1890 deux corps : les médecins de marine proprement dits et les médecins coloniaux.

En 1899 la médecine coloniale civile ne bénéficie donc pas encore d'enseignements spécialisés comparables en qualité à ceux de Londres et de Liverpool. Outre Bordeaux, deux autres grands ports en liaison avec les colonies seraient des candidats et Blanchard plaide leur cause dans ses articles de 1899 : Alger et Marseille.

L'école de médecine d'Alger dispose alors d'une chaire des maladies des pays chauds occupée par le Pr Julien Brault, médecin et scientifique de renom. Mais ce dernier se heurte à la résistance de ses confrères pour renforcer cet enseignement et y associer un hôpital spécialisé, ceci malgré un soutien officiel appuyé. Ses confrères allèguent qu'il n'existe pas dans les pays du Maghreb de pathologie spécifiquement exotique, ce que Blanchard réfute vigoureusement.

À Marseille le projet semble un peu plus avancé quoique pas mûr encore. Cette ville a pourtant une situation privilégiée par ses relations maritimes et commerciales avec l’Empire colonial français. De nombreux malades venant des colonies sont déjà soignés dans ses hôpitaux et l'école de médecine a prévu de créer pas moins de 5 chaires de médecine tropicale pourvues de chargés d'enseignement. Des progrès incontestables ont été réalisés grâce à l'influence du Pr Edouard Heckel, médecin et botaniste de renom, spécialiste de la flore tropicale et grand promoteur de ce que l’on appelait alors les sciences coloniales. L’absence d’une faculté de médecine s’avère cependant un handicap, même si l’école de médecine jouit d’une bonne réputation (voir Encadré).

Pour Blanchard, Marseille constitue le site idéal pour fonder ce qu'il appelle "l'école française de médecine tropicale". Celle-ci pourrait former les médecins coloniaux, les médecins sanitaires maritimes (qu'une loi vient de rendre obligatoires sur les grands paquebots), mais aussi les médecins militaires affectés aux régiments d'occupation, voire les missionnaires et les agents des plantations résidant dans des localités éloignées.

Le site du Pharo à Marseille

1 BLANCHARD Raphaël (1899) L'enseignement de la médecine tropicale. Progrès médical. Série 3, 10:41-45. et BLANCHARD Raphaël (1899) La médecine des pays chauds. Son enseignement, ses applications à la Colonisation. Progrès médical. Série 3, 10:292-296.↩